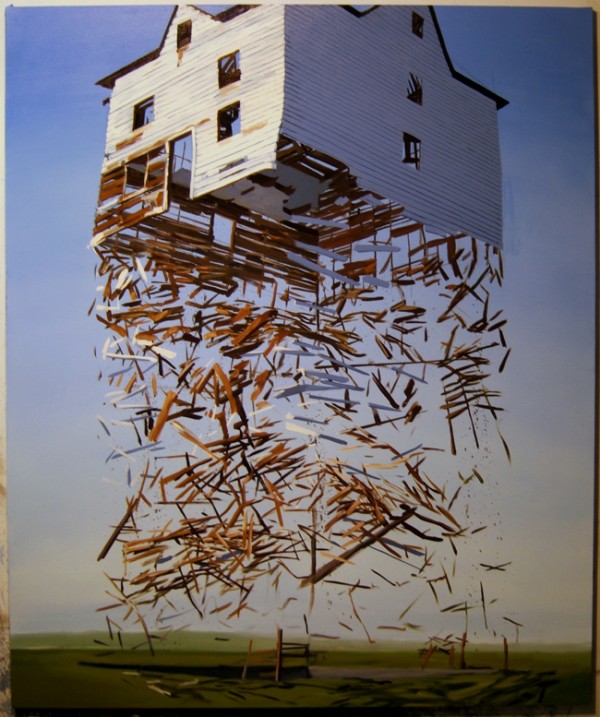

© Ben Grasso

Introduction

Pour aborder la question de la structure je vais commencer par ma relation personnelle à ce qui, avant de cheminer avec la psychanalyse, a d’abord été la dimension structurale en psychopathologie.

Je n’ai pas eu de maître en psychiatrie de l’enfant comme je peux dire que j’en ai eu en psychiatrie générale autour de la question de l’altérité et de la folie, là où la question de la fixité de la structure était posée du côté de la psychose. Devant la clinique de l’enfant, je suis restée face à mes appréhensions, à mes idées et convictions diverses et variées et à mon désir.

La psychopathologie et l’usage des concepts de névrose, psychose et perversion renvoie le clinicien à la question de savoir dans quelle mesure l’autre est un signe. A l’horizon de la psychopathologie, à sa limite sans doute, la question se présente toujours de l’autre réductible ou non, à un signe. C’est la question toujours ouverte de la réduction de l’altérité de l’autre à un signe, et c’est la limite de la psychopathologie, puisque l’altérité n’est pas un signe.

En recherchant une voie pour travailler avec mon désir, j’ai imité des analystes : j’ai une fois pendant une semaine vouvoyé tous les enfants de 0 à 18 ans. C’était bizarre, je ne me suis pas sentie très crédible. J’ai surtout beaucoup été prostrée dans un malaise, dans une prise en masse de la pensée en présence des enfants et parents en cherchant un lien qui permettrait d’organiser quelque chose et situer une orientation de l’entretien.

Ça fait peu de temps que je perçois sans un sentiment de flou ou de forçage que le travail analytique avec l’enfant est un travail analytique au même titre que celui avec l’adulte, renvoyant de même aux interrogations théoriques, à une nécessité de préciser les coordonnées théoriques, au désir analyste. Que en d’autres termes la structure est là, dans la cure et que je peux accéder à des éléments d’analyse.

Cette conception est venue avec le temps et est indissociable pour moi de la notion de développement et de l’âge de l’enfant, de la façon dont s’est précisé pour moi la consultation analytique avec l’enfant comme un espace de travail à aborder avec les outils analytiques, comme tout travail analytique, dans une configuration beaucoup plus complexe qu’avec le sujet seul d’une demande d’analyse avec l’adulte. Du fait d’avoir à tenir compte de là où en est l’enfant par rapport aux métaphores qui peuvent ou non porter et supporter son élaboration et activité fantasmatique. De cette hétérogénéité à écouter et avec laquelle travailler, dans le lien avec la demande des parents et de leurs coordonnées à eux, de leur structure également.

La structure dans la consultation avec l’enfant

La consultation familiale peut permettre la production de S qui viennent porter du sujet pour d’autres S que l’enfant va décliner… Exemple : un enfant entend son père parler de sa difficile séparation d’avec sa mère, une séparation où son père est laissé pour compte. Cet enfant de 5 ans parlant alors à la cantonade raconte quelque chose où j’entends seulement les mots de « caca » et « bébé ». Restant seul avec moi il me dit très vite que son petit frère l’agace beaucoup et puis se lance dans l’affirmation d’une théorie sexuelle, je ne sais pas vraiment laquelle, mais enfin dans sa théorie le père n’a rien à voir avec la conception. Il l’affirme, la preuve en est que son père n’a été autorisé dans la salle où est né son petit frère que tout à la fin, c’est le docteur qui a fait le travail de toutes façons et surtout sa maman a fait le bébé toute seule, il était dans son ventre et son papa n’avait rien fait. Je discute son affirmation, je demande comment son père a pu reconnaître le petit frère comme son fils et il me répond, il sait : c’est juste que tout à la fin, il a eu le droit de voir le nouveau né et donc, le voyant il a pu dire: c’est mon fils. On entend comment il essaie de recouvrir avec de la métonymie l’impensable du réel : l’hôpital, la salle d’accouchement, le docteur, le bébé qui naît, le papa qui peut entrer et voir après et ce papa qui n’a rien fait est le papa parce qu’il était là, parce qu’il a vu après que c’était fait. Il fabrique une métaphore. Mais le signifiant de l’identification du père comme accessoire sans utilité dans le désir de la mère a autorisé à mon sens l’énonciation d’une chaîne métaphoro-métonymique par l’enfant sur la question du réel de sa conception. Et bien sûr, l’enfant dont il parle, le petit frère, est agaçant, insupportable : le symptôme pour lequel il vient justement.

Parler des structures renvoie dans la théorie analytique à des aperceptions et articulations qui tentent de nommer l’expérience sans jamais tout dire ni arrêter une définition. La proposition : l’inconscient est structuré comme un langage est une manière de définir la structure. Dès lors, il est défendable de proposer une définition de la structure par celle du sujet : un signifiant représente le sujet pour un autre signifiant. Une non fixité de la structure chez l’enfant renvoie à l’idée que cette structure minimale, celle du sujet, peut connaitre des destins différents dans et par une rencontre avec un analyste de façon plus radicale encore qu’avec l’adulte. Chez l’adulte, y-a-t-il défixation de la fixité de la structure dans une analyse ? Peut-il y avoir non fixité de la structure chez l’adulte ? Je fais l’hypothèse que la non fixité de la structure chez l’enfant a partie liée à la construction de son inconscient dans un contexte de refoulement incomplet voir absent au temps 0 de la cure et que celle-ci peut faire advenir, autorisant à penser que la cure peut permettre l’avènement d’un fantasme inconscient. En ce sens, c’est l’immaturité de l’enfant au regard du refoulement qui permet de parler de non fixité.

La temporalité des processus de refoulement

Si nous admettons une constitution progressive de l’objet en tant qu’au bout du compte « il n’y a pas l’objet », alors au temps de sa constitution, l’objet existe encore bel et bien. Il mobilise le jeu dans la partie analytique avec l’enfant, puisqu’il le fait déjà dans sa vie et dans son développement. Il se promène dans le corps, dans le regard, dans la voix. Le désir et l’absence de désir, la mort, la destruction éventuellement, affectent le destin de cet objet encore non découpé par le signifiant, pris dans la relation du petit sujet aux Autres primordiaux. L’inconscient sera structuré en fonction de l’histoire de cet objet, de son passage de l’existence à une non existence si le chemin du refoulement est parcouru. C’est pour autant que le petit enfant en cours de progrès sur ce chemin a affaire à ses grands Autres, détenteurs de ses objets en voie de formation, que je m’invite comme analyste dans l’espace du sujet enfant avec les Autres essentiels que sont ses parents.

Dans sa famille se règlent les comptes chaque jour de ce que l’enfant sera ou non autorisé à intégrer dans son inconscient en voie de constitution. Autorisé car l’admission dans l’Autre, la Bejahung, l’acquiescement au signifiant en train de s’instituer comme tel, nécessite le préalable d’une énonciation ou d’une série d’énonciations dans un échange où le désir de l’Autre, la dimension où Lacan situait dans l’Autre le répondant de la voix, est essentiel. L’enfant reviendra toujours à « l’objet » dans la relation de corps avec ses parents, auprès de ce qui s’incarne là pour lui et là se feront et se déferont des processus essentiels de découpage signifiant dans le réel. L’analyste peut-il aller chercher « l’objet » en voie de constitution, là où il est, entre eux, dans leurs relations ? Peut-il en intervenant là en s’autorisant à soutenir l’inconscient de l’enfant dans cet espace de circulation parents-enfant contribuer à aider le jeune sujet à se saisir des signifiants qui organisent son refoulement ? Dans quelle relation désirante se place-t-il avec l’enfant, avec les parents ? Comment organise-t-il les rencontres, quelle direction donne-t-il aux entretiens, qu’est-ce qu’il écoute, sur quoi est-ce qu’il se règle ?

Consultation avec l’enfant et conflit

Robert Levy partait du constat dans son travail sur l’infantile que le symptôme de l’enfant était susceptible de s’évaporer soudain, lorsqu’un certain travail était réalisé dans la consultation familiale. C’est ainsi qu’il aboutissait à l’idée que ce symptôme chez l’enfant encore pris dans l’infantile était en fait en place de sinthome : en place de faire tenir quelque chose de la structure pour l’un, l’autre ou les deux parents et qu’il s’agissait de ce fait d’un endroit où le refoulement n’est pas permis à l’enfant. Aucun S ne peut venir pour l’enfant se substituer à ce S qui l’identifie, lui, dans son symptôme pour un temps car il fait tenir quelque chose pour ses parents. Cette formulation structurale du symptôme dans l’infantile permet une déclinaison assez vaste pour s’appliquer à des situations extrêmement différentes. Le sinthome que soutient le symptôme de l’enfant peut concerner un enjeu de la relation entre les parents ou bien à l’extrême faire consister la dimension psychique pour l’un d’eux et représenter alors un impératif vital de toute identification possible pour l’enfant. Nous retrouvons les distinctions suggérées par Lacan dans la brève et divinatoire « Note sur l’enfant », lisible dans Autres Écrits.

L’avancée proposée par Robert Levy subvertit l’intuition toujours largement en cours du travail analytique avec l’enfant comme avec un petit sujet autonome. Il introduit une lecture nouvelle possible de l’altérité dans l’infantile avec la notion d’un psychique largement organisé par la métonymie. Son travail est à mon sens étrangement peu repris, commenté, étudié, malgré la préface dithyrambique de J. J. Rassial où celui-ci le qualifie de nouvelle théorie psychanalytique de l’enfant. Pour ma part, je relie cet écho relativement, pour le moment encore, modeste à la difficulté où nous met R. Levy. Il s’agit, en gros, de mettre en résonance des états de la subjectivité très hétérogènes. La structure est à explorer dans la consultation familiale, elle est celle d’un grand Autre où sont impliqués l’enfant, ses parents, une pluralité d’histoires, de temporalités, de mécanismes, de demandes très différentes et d’effets sujet qui se manifestent. La rencontre avec des formes diverses de brutalité est certaine. L’idée même d’une tension opposant la construction psychique de l’enfant et le sinthome qui fait tenir quelque chose côté parents confère à cette réalité humaine une dimension dramatique et malheureuse structuralement. En quoi cette approche n’en est pas moins freudienne, mais comment se situer soi-même dans un tel nœud que n’épargne pas la destruction ? Comment se laisser guider en restant accueillant de ses associations pour écouter ceux des sujets en présence, seule base possible de tout travail analytique ?

Je crois que l’outil dont se sert R. Levy, est de faire intervenir le père réel – je parle de la fonction père réel et non du père de la réalité – sans se prendre pour lui, créant du manque symbolique, condition de la métaphore.

Jouer avec l’enfant : de quelle place ?

Quand un patient ne peut pas jouer, dit-il, le thérapeute doit s’occuper de ce symptôme majeur, avant d’interpréter des fragments de comportement.

Winnicott parle des mères capables ou non capables de tenir adéquatement avec l’enfant un rôle qui lui permette de jouer et donc de se construire et de construire du lien. Là où ce rôle est défaillant, logiquement sa proposition renvoie le thérapeute à la tâche de substitut adéquat pour le temps nécessaire à l’enfant pour construire un lien suffisamment solide.

Le lendemain, je recevais un enfant de 7 ans avec une mère qui tenait un discours tonitruant qui me semblait très fou. Ça m’évoquait vraiment un cauchemar, la façon dont elle traitait son fils en souriant à grandes dents en écartant totalement le malaise de celui-ci, pourtant souligné avec insistance par l’école. Elle ne mentionnait pas un placement récent de l’enfant en foyer, suivi d’un retour dans la famille. L’enfant m’a demandé si on pouvait jouer aux échecs. On s’est mis à une partie d’échecs tout en discutant et la mère a laissé faire, elle trouvait ça bien. Elle a raconté quelques étapes de sa vie. L’anxiété de l’enfant s’est manifestée sur le plateau, dans le jeu avec moi. Il était adressé en consultation car il avait fait une crise de colère désespérée et exprimé des idées de suicide, entendues comme telles, à l’école, après avoir cherché en vain un petit légo dans son cartable, que normalement il n’avait pas le droit d’emmener et que pour cette raison sa mère avait retiré sans le lui dire. Après le jeu d’échec, il a encore pris des personnages et continué à jouer jusqu’à la fin. En partant, il m’a dit qu’il repartait avec un petit légo qu’il avait emmené avec lui et que son père lui avait acheté quelques jours auparavant. Je le reverrai avec son père la prochaine fois. Merci Winnicott, c’était très bien, les échecs ce jour-là.

Un long chemin

Je ne sais pourquoi, une chose qui était difficile pour moi est devenue beaucoup plus facile : je me trouvais souvent embarquée dans des consultations où le père ne venait pas. Malgré mes demandes je ne voyais que la mère avec l’enfant. A présent, je ne peux pas m’engager sans rencontrer le père. Il m’arrive souvent après une ou deux consultations de proposer à la famille qu’elle rappelle pour le rendez-vous suivant, avec le père. Dernièrement je me suis rendue compte à quel point un enfant que je recevais avec sa mère avait peur de son père et la mère aussi. Il n’était pas libre, le père lui avait dit de ne rien me dire sur lui. Ce père que je n’ai pas rencontré m’a permis de proposer la consultation à la mère et d’en décharger l’enfant. Sa mère pourrait peut-être le protéger si elle travaille sur sa peur d’enfant face à son ex-mari qui fait toujours la pluie et le beau-temps, tandis que l’enfant est placé dans l’injonction de rester à la place où il est par un pouvoir de terreur. Peut-on associer librement dans la terreur ou l’oppression ? Mais pour revenir sur l’enfant avec son petit légo, il me semble que la première consultation reposait sur une proposition maternelle de ma part telle que Winnicott entend cette fonction, dans le sens de m’essayer à une capacité à jouer avec l’enfant et à le laisser jouer seul. Qu’adviendra-t-il dans la suite du travail ? La question est peut-être ici celle d’une situation traumatisante où est plongé l’enfant.

Anna Konrad

Psychiatre- Psychanalyste à Paris

Membre de l’association : Analyse Freudienne

« Revues de l’Association Freudienne de Paris,

Anna Konrad, co-auteur, dans chacun des thèmes publiés. »

Tous ses livres sur la page de l’éditeur, ici

Follow

Follow